おはようございます。GreenNeoSoulのそうすけです。

運営者:そうすけ

都内在住のエンジニア兼ブロガー。

ガーデニングアドバイザー資格保有。

種から植物を100株以上育て、育成しています。

〇Instagram→green_neo_soul

〇Twitter→@GreenNeoSoul

〇メルカリ→GreenNeoSoul/そうすけ

ビカクシダの育成にかなり重要な肥料。

ビカクシダを健康に育てるには、光や風、湿度と並んで、「栄養」もとても大切な要素です。

中でも液体肥料(液肥)は、株が元気に育つ成長期に使うと、葉が厚く大きく育ちやすくなるというメリットがあります。

でも、使い方を間違えると、思わぬトラブルが…。

本来左の胞子葉が普通なのですが、迷い葉・エラー葉とも呼ばれる、右のような分岐のない葉が生えてきます。

この記事ではビカクシダになぜ肥料によって迷い葉がでてしまったのかと、その対策について実体験を元にお話ししていきます。

「迷い葉」「バグ葉」ってどんな葉?

幅広でのっぺりとした、いわば「個性のない葉」!

本来、ビカクシダの胞子葉(そしよう)は左右に枝分かれし、鹿の角のような美しいシルエットを描くはずです。

ですが、この写真の右側の葉はその特徴がまったく見られず、幅広でのっぺりとした、いわば「個性のない葉」になってしまいました。

このような葉は、栽培界隈では「迷い葉」や「エラー葉」と呼ばれることがあります。

※もちろん正式な植物学用語ではありませんが、経験的に定着している呼び名です

そうすけ

そうすけ肥料をやった株についてはすべからくでてきてしまいました。。

起こったきっかけ

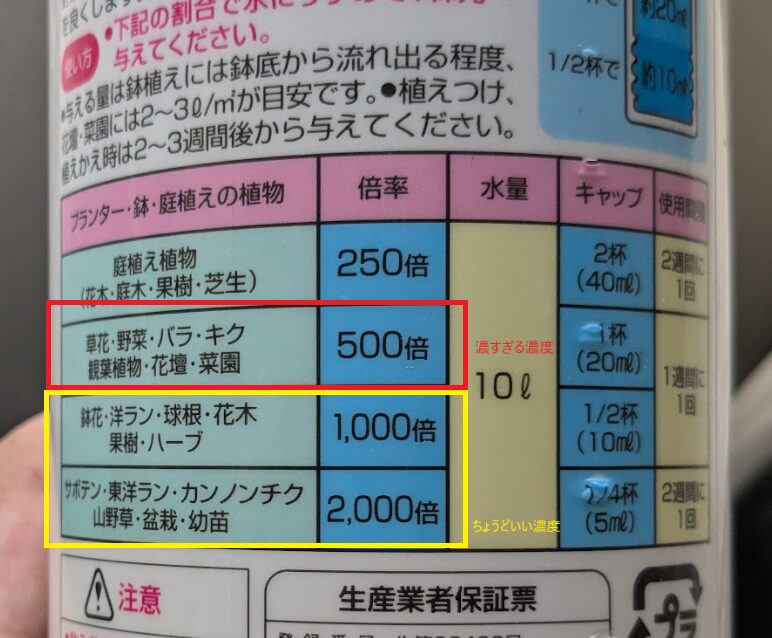

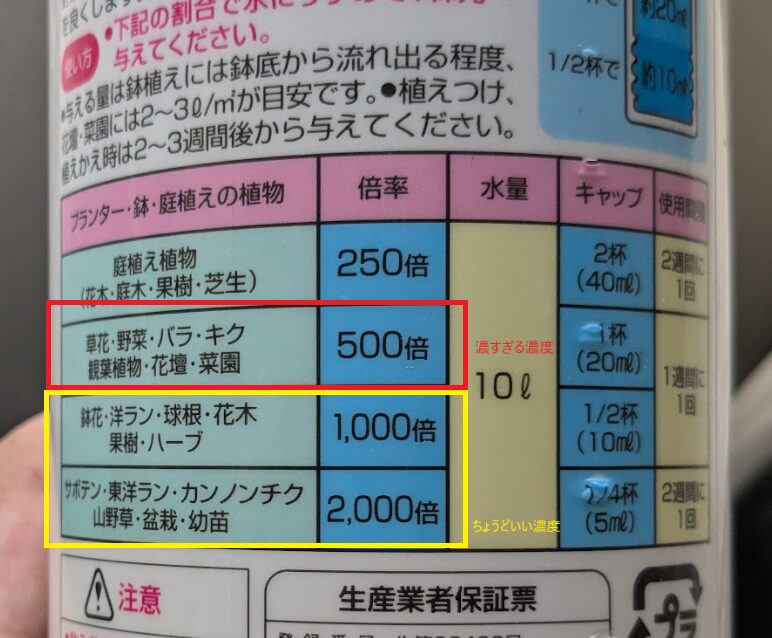

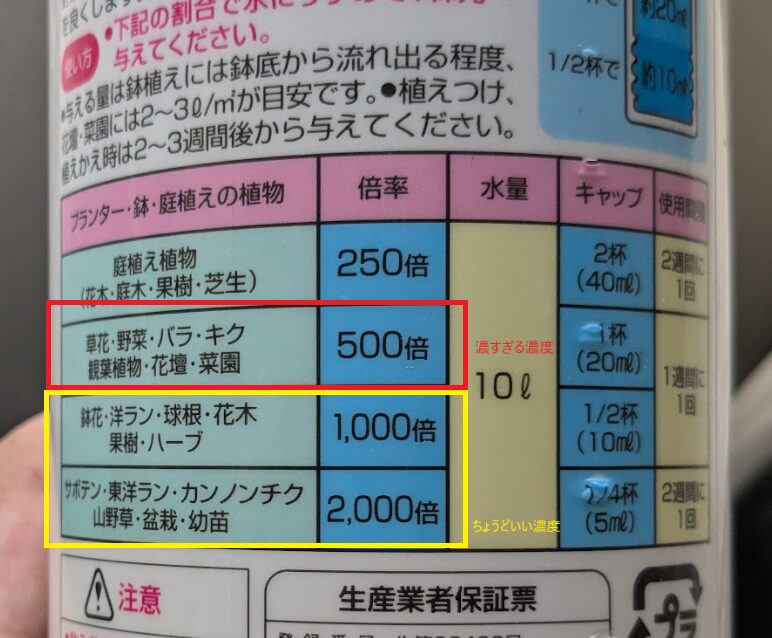

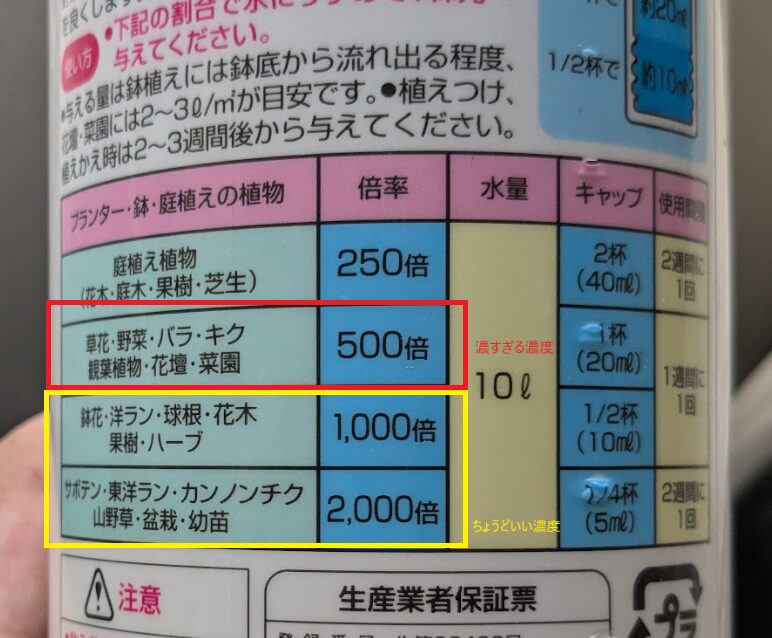

濃度をハイポネックス記載の「観葉植物」にしてしまったことが原因です。

使ったのは、園芸初心者にも人気の「ハイポネックス」。

ビカクシダの成長がやはり遅いので、ハイポネックスという王道の液体肥料を初めて使うことにしました。

ラベルの「観葉植物」の表示を参考に、そのままの倍率で薄めて使っていました。

でも、これがビカクシダにとってはやや濃すぎたのです。

液肥を与えていた株は、ほぼすべてでこの「迷い葉」が発生しました。

対策:液体肥料を規定濃度より薄めに使う

規程より濃度薄めに使いましょう!

特に成長期になって急にやりはじめるときは注意!

画像でいうと黄色のブロックの部分です。

再発防止のため、液肥は必ず1000〜2000倍に希釈するようにしました。

「少し薄いかな?」くらいのほうが、迷い葉の再発はかなり防げています

再掲ですが、使用したハイポネックスはこちらです。

また、肥料は「急に始めない」のもポイントです。

春の気温上昇とともに、株の動きを見ながら少しずつ与えるようにしています。

まとめ

- 肥料はビカクシダの成長を助けるが、濃度に注意

- 迷い葉・エラー葉は肥料過多のサインかも

- 希釈倍率は1000〜2000倍がオススメ

- 春~夏の液肥スタートは、急に濃い肥料をやらず、徐々に濃くする

ビカクシダは、じっくり向き合うほど応えてくれる植物です。

小さな変化に気づき、少しずつ育て方を見直していくのも、育成の醍醐味のひとつ。

この記事が、どなたかのビカクシダライフのヒントになれば嬉しいです。

コメント

コメント一覧 (1件)

[…] あわせて読みたい ビカクシダの迷い葉(バグ葉)の原因と対策|液体肥料の濃度に注意! おはようございます。GreenNeoSoulのそうすけです。 ビカクシダの育成にかなり重要な肥料。 […]